Traduction =trahison?

Dans un précédent article, je vous avais parlé d’une de mes premières expériences d’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE), dans le 13e arrondissement de Paris (quartier chinois) fin 2015, avec les associations bénévoles Alpha Choisy et Alpha IV. C’étaient avec de jeunes adultes primo-arrivants en France. Grâce à eux, j’en ai appris beaucoup sur les interactions interculturelles, les écarts entre les mots traduits dans chaque langue et les incompréhensions qu’ils peuvent générer. A partir de ce moment-là, je ne pouvais plus concevoir un cours de langue sans philo pratique. Comme à la même époque, j’enseignais aussi la littérature en lycée général et que je pratiquais les ateliers philo avec les enfants, l’opportunité d’inviter la philo en cours de langues m’a sauté aux yeux, m’a paru une évidence. Je ne le savais pas encore, mais c’était le début d’une aventure de la pensée en langues. Comme je communiquais mon enthousiasme à mes collègues, ils m’ont donné l’opportunité d’animer des discussions argumentatives à visée philosophique avec un groupe de Maliens en cours d’alphabétisation. Mon but était purement didactique: les aider à ne pas réfléchir au processus de construction syntaxique, mais plutôt mettre le focus sur la forme de l’énoncé mais sur le fond de la pensée personnelle. J’avais remarqué dans mes leçons en ligne que les étudiants gagnaient en fluidité quand ils s’investissaient émotionnellement dans une situation contextualisée. Depuis le niveau 0, j’ai très tôt pris le pli d’encourager mes étudiants à penser dans la langue cible. A travers cet exercice, c’est l’effet que je cherchais à provoquer. Ces étudiants pouvaient parler français correctement, mais ne savaient pas l’écrire. Par contre, ils maîtrisaient aussi le bambara et/ou d’autres dialectes et échangeaient souvent entre eux ainsi. Je leur ai demandé de partager leurs rires ou les apartés qu’ils faisaient en bambara. Ils avaient beaucoup de difficultés à transposer cela en français, et ce n’était pas faute de compétences correctes.

C’est que, comme nous le rappelle si bien Barbara Cassin (linguiste émérite très attachée à l’idée de la corrélation entre langue et représentation du monde), reprenant la métaphore consacrée tirée de la pensée des romantiques allemands du XIXe siècle: « une langue est comme un filet qu’on jette sur le monde. Selon les mailles du filet, l’endroit où on le jette, la manière de le jeter et de le relever, il remonte différents poissons. Une langue est donc ce qui ramène certains poissons, un certain type de monde. » Au fond, elle reformule l’adage bien connu: traduire, c’est trahir. Il me semble bien que c’est une amie italienne au début de mes études qui m’avait soufflé cette formulation qui entrait tellement en adéquation avec ce que je pensais alors. J’avais eu ensuite maintes occasions d’approfondir la réflexion et ses implications, comme lors de la venue de Camille de Toledo à la fondation Genshagen (près de Berlin) où je réalisais un stage dans le cadre du Master de Science Po. D’ailleurs, si ça te dit, j’avais rédigé un article pour Café Babel à ce propos à l’époque. Plus tard, je me souviens avoir encore été piquée par le sujet au détour de discussions fort nourrissantes à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes où j’écrivais ma thèse comparée sur les mouvements humanistes en France et en Allemagne. Travail de recherche captivant grâce auquel j’avais eu la chance de converser avec des personnes engagées dans l’éducation populaire et dans divers mouvements laïcs parfois opposés.

Bref, dans le groupe de conversation dont je parlais plus tôt, aussi, voilà que ce concept était appliqué: chaque langage possède sa teinte propre, constitue un filtre particulier à travers lequel saisir son rapport au monde. Le traduire, c’est irrémédiablement le trahir en cela qu’on risque fort de perdre l’esprit de cette langue, ce qu’elle porte de singulier dans sa manière d’appréhender le monde.

Comme Barbara Cassin se risque avec audace à le dire, l’universel n’est pas nécessairement Un. « L’universel est toujours l’universel de quelqu’un. Nous ne partons pas d’un principe ontologique, mais bien logo-logique. À la pensée de l’être au-delà des mots, nous préférons celle du langage en-deçà des choses.» La Vérité avec un grand V nous apparait d’ailleurs effrayante : on préfère se battre contre un langage unique qui vaut pensée unique. Elle lui supplée donc l’idée d’un « universel dédié » ou d’un « relativisme conséquent ». Cette approche a le mérite de rendre au contexte une place légitime. Une chose n’est pas vraie ou fausse en soi, mais « meilleure pour ». Barbara Cassin, je crois bien avoir découvert sa pensée si tranchée aussi à l’Ecole Pratique. Il faut dire que j’avais eu la curiosité d’y suivre un cours, en petit comité, dirigée par Valentine Zuber, spécialiste des droits de l’homme, qui justement remettait en question avec vigueur la dictature de l’universalité de ses valeurs. Fréquentant à ce moment quotidiennement beaucoup d’étudiants étrangers et suivant avec grand intérêt leur logique de pensée et leurs préoccupations, les écoutant décrire leur contexte qui devenait alors de plus en plus familier à mesure que je me rendais de plus en plus étrangère à la pensée convenue et aux représentations communes en France, l’idée entrait en résonance avec mes convictions d’alors et cela la rendait d’autant plus séduisante qu’elle était aussi délicieusement rebelle face à la bien pensance et le politiquement correct.

La caricature stigmatisante: Un travers de manuels

Je vous avoue que je n’ai jamais trop aimé les manuels scolaires -à part pour humer leur odeur à la rentrée des classes et sentir l’atmosphère de septembre arriver. 🙂

Eh bien, en FLE, j’ai encore moins aimé. Pourquoi? D’abord, parce que j’ai toujours trouvé que suivre un manuel dans l’ordre des pages étaient assez rébarbatif parce que contraint. Au contraire, sans plaisir, pas d’apprentissage. Ensuite, parce qu’il y avait une caricature culturelle qui me mettait assez mal à l’aise. On y décrit la France franchouillarde, avec sa gastronomie, sa politesse, ses traditions… et on hypostasiait que tous les Français était probablement bâtis dans le même moule, moule dans lequel je ne me reconnaissais pas bien sûr. C’est le même malaise qui m’habite quand lors de rencontres interculturelles, je vois un défilé de danses et snacks qui réduisent la culture à un simple folklore et enferment les individus dans des modèles figés et simplificateurs.

Tournant le dos à ces pratiques douteuses de culturalisme essentialisant, je me suis refusée à interpréter l’état d’être d’une personne, son mode de fonctionnement ou de pensée d’après sa culture ou d’après l’imaginaire que je perçois de ce qui m’est donné à voir de sa culture depuis la mienne. En bref, je préférais encourager à aller à la rencontre de l’altérité singulière, plutôt que de rencontrer sa culture et d’en tirer des conclusions forcément erronées.

En plus, nos sociétés mobiles rendent ce modèle réducteur -si tant est qu’il ait été un jour valide- nul et non avenu. Chacun de nous, moi compris, avions bâti une identité plurielle, riche de la diversité des expériences d’ici et d’ailleurs que nous avions traversées. Avoir vécu en Allemagne, au Canada, à long terme et en voyageur (pas en touriste) en plusieurs points du globe ne me fait plus sentir Française. D’ailleurs, je suis comme étrangère en France tant je m’y sens comme une pièce rapportée qui ne fait plus partie du puzzle quand je m’y rends.

En philosophant à travers les langues, dans les ateliers plurilingues, on visait à construire ce que Martine Abdallah-Pretceille (dont j’ai déjà parlé dans l’article précédent), reprenant l’expression hégelienne, nomme « l’universel singulier », la reconnaissance de l’autre comme interlocuteur à la fois singulier et universel. Et ce n’est pas parce qu’on habite dans un univers culturel donné qu’on est pas capable de faire ce pas de côté pour considérer, comprendre et parfois faire sien un angle de vue sur le réel qui nous était d’abord étranger. Croiser les approche nous permet de définir en retour notre propre place dans le monde, de manière distanciée, raisonnée et créative. Chacun se met en quête d’une cohérence singulière et responsable, pour lui-même et avec les autres, et non d’une vérité unique, abstraite et universelle.

L’universalisme soumis à la question: Qui est-ce qui est éclairé par les Lumières ?

La philosophie occidentale a parfois tendance à nier la pensée singulière de l’Autre, à l’assimiler en gommant sa différence sous prétexte de principes et concepts prétendument universels et partagés. Ne peut-on pas effectivement un instant considérer aussi les limites du logos raisonnable qui prétend à l’universalisme abstrait?

La vérité, rien ne nous empêche de vouloir la rechercher. Il n’en reste pas moins que nous ne pouvons raisonnablement prétendre l’avoir trouvée. Tout au plus pourrait-on s’en approcher, encore que rien ne peut nous certifier que nous allions dans la bonne direction. Ce n’est qu’une approximation temporaire qui ne vaut que dans le cadre des conditions d’expérience ou des postulats qu’on s’est donnés au départ.

Ce que nous tenons pour vrai dépend donc du contexte dans lequel cette vérité a été établie comme norme. Et nous ne sommes jamais à l’abri d’un bouleversement de paradigme qui remettrait en branle tous les repères acquis auxquels nous sommes accoutumés. En khâgne au lycée Fénelon (Paris), la philosophie des sciences était au programme du concours – pour mon plus grand plaisir. Je me rappelle m’être passionnée pour ce sujet épistémologique qui rendait pour moi les sciences tellement plus attractives! Ainsi en va-t-il des révolutions scientifiques comme, du reste, de la philosophie. Les mathématiques reposent sur des axiomes indémontrables. De même les catégories que nous utilisons pour bien d’autres disciplines comme en philosophie sont bien souvent anthropocentriques. On a d’usage de poser d’emblée en philosophie les notions de sujet, de conscience, la distinction nature/culture, etc. avant de questionner des problèmes connexes à partir d’eux. Mais vont-ils de soi ? Par quels postulats de départ sont-ils sous-tendus ? Les poser comme évidents, ne revient-il pas à les imposer ? Ne pas prêter attention à d’autres modalités de distinction ne revient-il pas à barbariser l’autre qui ne partagerait pas ces mêmes axiomes ? Qu’est-ce que notre raison a d’universel ? Nous ne raisonnons au fond toujours qu’au sein de notre système de pensée clos et nourri de nos valeurs, habitus, traditions et littératures occidentales. Un rapide détour par l’ouvrage de Roger-Pol Droit, Un voyage dans les philosophies du monde finira de vous en convaincre.

Aussi ce qui m’a paru essentiel dans l’exercice de la philo pratique, c’est de prendre avant tout conscience et de prendre acte des postulats qui sous-tendent nos paradigmes, ainsi que des biais subtils qui induisent nos théorisations. Comme c’était le fil que je voulais tirer, j’ai trouvé qu’élargir l’équipe de recherche à des membres d’autres milieux culturels facilitait incontestablement ce travail de fond. Pour éviter que le philosopher ne tombe dans les travers du dogmatisme ou du relativisme, il est important de modifier la focale, de moduler sa tranquille arrogance à penser que les problématiques qu’elle déploie auraient un effet d’universalité. Je ai rencontré souvent ce travers, et encore plus souvent, bien entendu, chez ceux qui s’en défendent: il existe un grand risque à hypostasier des concepts pour faire l’économie d’une pensée plus complexe. On ne peut se satisfaire du caractère auto-référentiel de la philosophie. Tel un ethnologue en atelier multiculturel, l’expérience du terrain nous l’enseigne.

Ce terrain multiculturel a un effet d’ébranlement. On arrive avec sa boîte à outils conceptuel de philosophe occidental mais on s’aperçoit vite, si on reste bien dans l’écoute attentive, que ces outils-là ne tiennent pas longtemps.

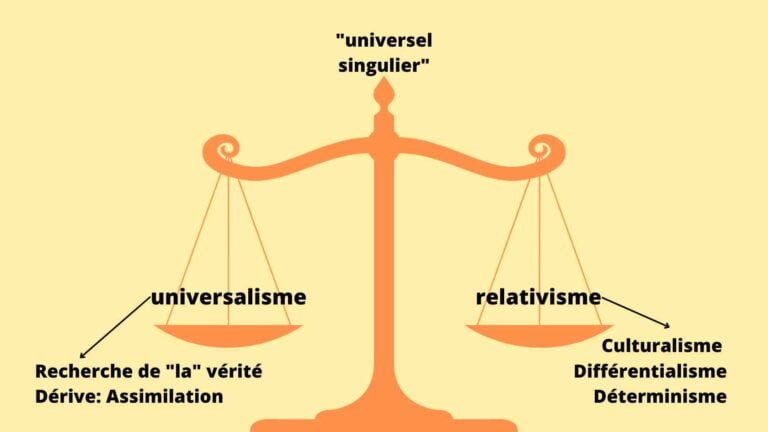

Eviter les travers du relativisme absolu aussi

On pourra alors nous rétorquer que nous faisons le jeu du relativisme, que la tradition platonicienne voudrait assimiler au mépris de la raison et de la vérité. Au contraire, loin de nous l’idée d’occulter le principe d’universalité. Et nous le distinguons par contre nettement de l’universalisme. Ci-dessous, j’ai tenté de représenter visuellement ce que nous en dit admirablement Martine Abdallah-Pretceille, dans L’Education Interculturelle. Il ne s’agit absolument pas de dire que tout se vaut. Nous recourons à l’exercice de la raison avec d’autant plus d’honnêteté intellectuelle que nous nous méfions de la tendance de l’universalité à devenir un absolu dogmatique, idéologique, comme un nationalisme ontologique. Nous prônons en somme l’idée d’un « universel conséquent », terme que nous empruntons à la linguiste Barbara Cassin. Si plus de choses nous rassemblent que nous divisent, encore est-il cependant nécessaire de contextualiser la pensée de chacun pour mieux la comprendre.